一、品牌的起源

最近看了一本书,叫《品牌的起源》。书里提到“品牌的起源来自于品类的分化”, 真正强大的品牌领导所属的整个品类,因此,品类一旦消失,品牌也将消亡。

如果你想要建立一个成功的品牌,就必须理解分化。在“品牌的大树”上,成功的品牌主导了新生枝条,并且随着枝条自身不断扩展遮挡了临近枝条的阳光,品牌也会变得越来越成功。

企业创建品牌的正道是把握分化趋势,创新品类,创建新品牌,发展品类,壮大品牌,以多品牌驾驭多品类,最终形成品牌大树。

当没有实力与大企业正面交锋的时候,利用商业分化的法则,开创、聚焦新品类, 是最好的选择。

基于此,作者也提到,对于品牌来说,最好的市场规模是“0”。创建品牌最好的方法并非追逐一个现有的品类,而是创造一个可以率先进入的新品类。分立并征服就是你建立一个强大新品牌的方法。

开辟新的战场,在这个战场里抢先占据用户心智,如果你的品牌是品类中的唯一品牌,它就必定是领先品牌。但成为市场上的第一只是物理第一,这不一定会导致心智中的第一。最好的方法是,创建一个新品类,然后把你的品牌名烙印在这个品类上.这就是成功的关键。

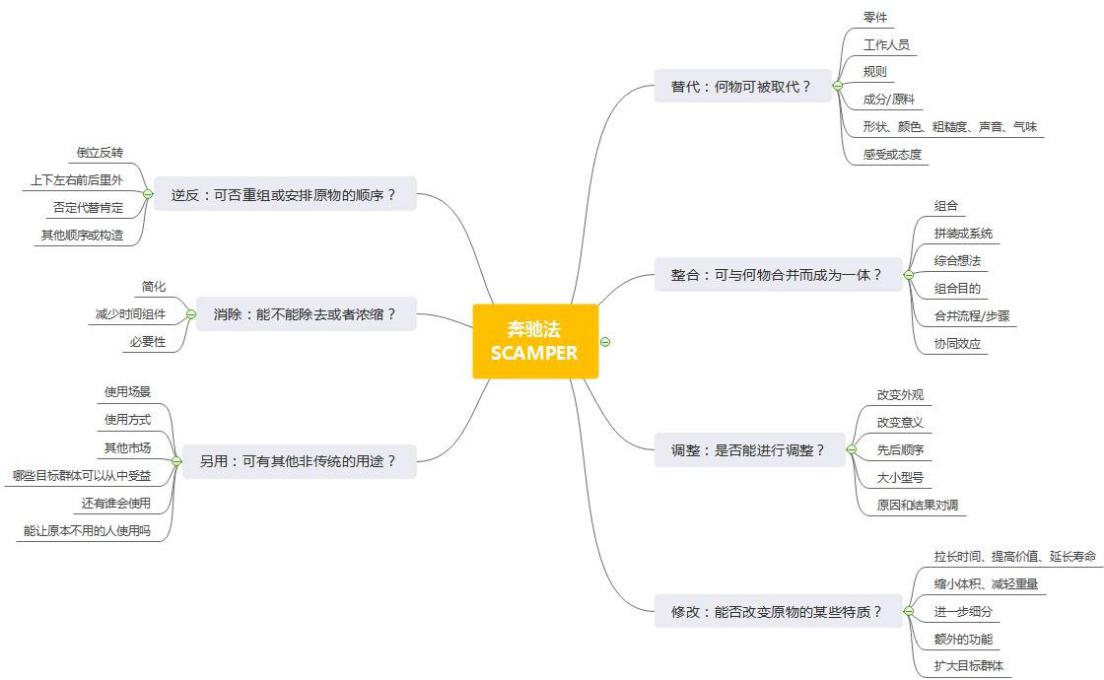

对于开发创新,我最近有了解到一个新的思维方法,叫奔驰法(SCAMPER),或许能为解决问题提供新的思路。

SCAMPER 是七个英文短语的缩写,同时也代表着七个解决问题的方向,这七个方向是:替代/整合/调整/修改/另用/消除/逆反。

SCAMPER 法的具体实践步骤:

- 首先列出现有产品或服务让团队止步不前的的问题、障碍、困惑等

- 就 7 个切入点找出合适的定义

- 根据需要创造的对象或需要解决的问题来设计问题

- 逐项加以讨论、研究,从中获得解决问题的方法和创造发明的设想

- 评估可行方案,落实流程改善或进行产品改良

但总的来说,在理论上来讲,分化新品类是直接可行的方式,定位理论现在人人都在说。可从实际操作上看,并不是所有品牌所有产品都能运用,这是有创新门槛的。

就像大家都知道,通过品类分化,为消费者提供他们自己都没有想到过的,又有实际需求的服务,但不是每个品牌都有福特,能够在所有人都为如何让马跑得更快的时候直接给出汽车这个解决方案。对于大多数普通品牌来说,进行迭代升级,让品牌更符合当下时代发展和消费者的需求,才是营销中的关键课题。

二、品牌升级

品牌升级不是品牌进化,它并不是由小到大、由弱到强、由少品牌接触点到多品牌接触点的变化,也不是指换LOGO,改VI,换Slogan 和代言人,甚至不是产品端的升级。品牌升级是顺应当前的市场迭代和消费习惯,建立新的消费者共识。

人类社会的本质是共识,这也是货币的起源,所有人都觉得黄金值钱,于是黄金就很值钱。比特币也是因为共识获得了价值,在这个完全私人社区化领域里,一个足够大的全球化人群认可了它的价值,并在群体性随机性地向其注入信用,这就形成了比特币的信用背书机制。

所以共识很重要。

拼多多一开始瞄准下沉市场时,得到的消费者共识是山寨和假货。“创维”“vivi” 等事件将拼多多推上了舆论的风口浪尖。无论是正常的舆论监督,还是有意的公关操作, 拼多多因为自身存在的问题而百口莫辩,所以必须摆脱假货和山寨的“人设”。所以拼多多开始了这方面的转型升级。

拼多多号称有 3 亿人在用,3 亿是一个非常庞大的数字,不适合用“低消人群”这种词汇一概而论。从五环外到五线城市,这么广大的区域肯定也有消费习惯和消费潜力上的差异。

与其让用户长期使用不可靠的低价产品,不如让他们使用同样低价或者是稍微多花点钱的品牌产品,这也把更多的人带上“消费升级”的大船。这 3 亿人里肯定是有人能够接受这种升级的,将它们晒出来的这个过程,既赋予这些用户更可靠更丰富的商品选择,也有助于拼多多挖掘用户价值。

拼多多在努力摆脱掉之前的品牌形象,而且从目前的网络舆论来看,这次改变还挺成功的,大家提到拼多多的时候,负面的评论少了,更多地是“划算”的标签,包括一些品牌也愿意在平台上开设专卖店,这也是拼多多品牌升级的一部分。

品牌升级最终要完成的,是改变消费者之前的共识,建立新的品牌共识。

要倒过来思考,最终目标是建立新共识,如果需要换 VI 就换,需要开发新品就去做,如果不需要就不做。

所以品牌升级实际上是消费者共识的更迭,从原来过时的共识,迭代到我们希望达成的新共识。

三、市场调研

市场调研总是和品牌建设一起被提及。《品牌的起源》一书中,作者说“我们反对试图用市场调研来预测未来。但你问顾客将来要做什么而不是已经做了什么时,调研就是在预测未来。”

市场调研可以探究过去,例如,为什么顾客要选择这个品牌。但顾客只有在确确实实有机会做出决定时才会知道自己将要做什么。换个角度来说就是,除非已经有了可供顾客选择购买的品牌,否则品类是不会分化的。

调研的目的是发现并还原消费者没有提出来的需求,但这样的发现绝不是靠对消费者进行提问能做到的。每一个消费者都是鲜活的个体,我们需要从细节入手,挖掘他们的行为数据,最好是能够进行浸入式场景观察。

这次在对彼岸购用户的调研中也发现了同样的问题。很多消费者认为自己在购物时的自主决策性比较强,但是在实际购物时仍然会因为导购的话术为一些计划外的商品付费。也有消费者觉得门店应该增加一些个护类产品,但其实她的消费习惯是这类商品都在线上购买。所以问答式的调有时候反而会掩饰消费者的真实需求,同时消费者本人也很难挖掘并表达出自己更看重的心理决策点。

对于市场调研来说,我们要找的不是一个正确答案,也不是一个众所皆知的常识, 而是为了找到有行动潜能的底层原因。只有找到是什么原因驱使消费者做出购物决策, 品牌端才能进行调整、升级,放大这个原因,为消费者提供更贴近他们的付费理由。